採用Q&A

〔参議院法制局とは?〕

参議院法制局はどのようなミッションを担っているのですか?

参議院法制局は、国会議員の立法活動を法制的な面から支えるというミッションを担っており、国会議員が提出する法律案(議員立法)について、立法の内容(政策)の検討の段階から条文の作成を経て、国会における審議段階に至るまで、一貫して国会議員をサポートしています。

政治・経済・社会をめぐる諸情勢が変化し、また、様々な災害・事件・事故が発生している今日においては、現行法では適切に対処することができない問題が次々と生じています。そうした問題を解決する手段として、議員立法の必要性が高まっており、参議院法制局のミッションも一層重要になっていると考えています。

参議院法制局で働くことの魅力は何ですか?

参議院法制局で働くことの魅力は数多くありますが、主なものとしては、次のことが挙げられると考えています。

- ・最新の政治問題や社会問題に関する政策に法律の専門家として関わることができ、国政の最前線で働いている実感を常に得ることができること。

- ・上司・先輩と共に心血を注いで創り上げた法律案を国会議員に提供できたときには、大きな達成感を得ることができること。また、更に法律案が成立したときには、その法制度の枠組みに沿って国や社会が動いていくとともに、仕事の成果が六法全書のような法規集に掲載されるという目に見える形で残ること。

- ・国会議員の多様な問題意識や価値観に触れ、それを法律案という形にするサポートをすることを通じて、様々な経験をすることができ、自分の興味関心や人生の幅が広がっていくこと。

参議院法制局では、どのような人材が求められていますか?

立法の内容(政策)の検討や条文の作成について国会議員をサポートするに当たっては、法的知識はもちろん、それを踏まえた柔軟な法的思考力・発想力が必要です。また、国会議員の意図を正確につかむコミュニケーション力、それを的確に条文に反映するための文章力や言葉に対する敏感さも求められます。

これらに加え、参議院法制局の仕事においては、国会議員がクライアントですので、所属政党を問わずに国会議員からの依頼に誠心誠意対応し、その期待に応えることに喜びとやりがいを見いだすことができる方を求めています。

もちろん、入局までにこれらの能力や姿勢を完璧に身に付けている必要はありませんが、入局後にこれらの能力・姿勢を獲得していくための資質を持った人材を求めています。

〔他機関との違い〕

衆議院法制局や内閣法制局と参議院法制局との違いは何ですか?

衆議院法制局については、国会議員の立法活動を法制的な面から支えるという点では参議院法制局と同じですが、衆議院法制局は衆議院に提出される法律案を、参議院法制局は参議院に提出される法律案を担当するという点で異なります。

また、内閣法制局は、自らは法律案を作成せず、省庁が作成した法律案などの審査や法令の解釈を行うことを通じて内閣を補佐する機関です。この点で、所属政党を問わず個々の議員を補佐して法律案の作成から審査までを担う参議院法制局や衆議院法制局とは異なります。

中央省庁の仕事と参議院法制局の仕事の違いは何ですか?また、中央省庁の職員と関わることはありますか?

【中央省庁の仕事との違い】

中央省庁では、自ら政策を立案し、実施するのに対し、参議院法制局では、国会議員からの依頼に基づいて法制的な面から国会議員の政策実現のサポートを行います。また、法律案の作成は、中央省庁では予算案の作成や所管する法律の執行などの数多くある業務の一つですが、参議院法制局では第一次的な業務であり、ほとんどの職員が常時法律案の作成に携わっています。

【中央省庁の職員との関わり】

中央省庁の職員との関わり方には様々な形がありますが、例えば、参議院法制局が作成をサポートした法律案であっても、国会で成立した後は中央省庁がその法律を執行することから、議員の了解の下、立法の内容についてあらかじめ中央省庁の職員と調整を行うことがあります。

参議院事務局の仕事と参議院法制局の仕事の違いは何ですか?また、参議院事務局の職員と関わることはありますか?

【参議院事務局の仕事との違い】

参議院事務局では、本会議や委員会の運営、国会議員の政策立案の支援、参議院の国際交流の支援を行うなど、参議院を多角的にサポートしています。特に、委員会等をサポートしている調査室は、議員立法についても、議員が政策を検討するための材料として様々な統計データなどの資料を作成したり、予算を伴う法律案である場合に施行に要する経費の算定を行ったりしますが、法律案の立案を行うわけではないという点で、参議院法制局と異なります。

【参議院事務局の職員との関わり】

参議院事務局の職員とは、参議院法制局が作成をサポートした法律案が円滑に提出・審議されることとなるよう連携したり、法律案に対する附帯決議の作成に参議院法制局が協力したりするなど、様々な場面で助け合って仕事をしています。また、同じ年に参議院事務局に入局した職員とは、研修などを共にしますので、同期としての交流があり、仕事上だけでなく、プライベートにおいても、助け合うことのできる存在となっていきます。

〔採用情報〕

総合職試験はどのようなものですか?

参議院法制局の総合職試験は、求める人材に当てはまるかどうかを見極めるため、次の内容の試験を実施しています。

- 〇第1次試験(多肢選択式試験)

- ・基礎能力試験(70分 30題)

- 出題範囲:知能分野(文章理解、判断推理、数的推理及び資料解釈)

- 知識分野(自然・人文・社会に関する時事及び情報)

- ・専門試験(80分 40題)

- 出題範囲:憲法、行政法、民法及び刑法

- 〇第2次試験【論文試験】(各80分)

- 出題範囲:憲法(必答)、行政法又は民法(選択) ※出題例(PDF:217KB)

- 〇第2次試験【政策課題討議試験・面接試験】 ※出題例(PDF:56KB)

- 〇第3次試験(面接試験)

政策課題討議試験とは、どのような試験ですか?

憲法問題等の法的論点を含む課題について、数人のグループで意見交換を行ってもらいます。ディベート形式ではなく、意見交換を通じて考えを深め、妥当な結論を検討・発表してもらう試験です。普段の法律の勉強を通して培われた法的な素養・思考方法を活用して検討してもらいますので、特別な準備は不要です。具体的には、以下のような流れで行われます。

- ・個々の検討(簡単なペーパーの作成)

・各受験者による検討内容の発表

・集団討議

・討議内容を踏まえた各受験者による発表

・試験担当者との補充的なやり取り

詳しくは政策課題討議試験 Q&A(PDF:436KB)をご覧ください。

また、出題例(PDF:56KB)も参考にしてください。

近年の総合職試験の受験者数は、どのくらいですか?

近年の受験者数は、次のとおりです。

| 採用試験実施年 | 受験者数 | ||

|---|---|---|---|

| 総数 | 男性 | 女性 | |

| 令和7年 | 139 | 74 | 65 |

| 令和6年 | 84 | 54 | 30 |

| 令和5年 | 92 | 55 | 37 |

| 令和4年 | 111 | 66 | 45 |

| 令和3年 | 124 | 80 | 44 |

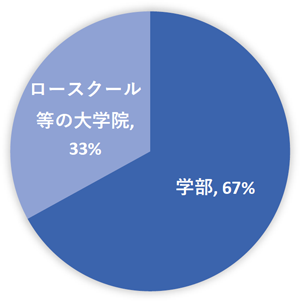

採用はどのように決定するのですか?ロースクール(法科大学院)を修了していた方が採用に有利なのでしょうか?

採用は、求める人材に当てはまるかどうかを基準に決定しており、ロースクール(法科大学院)を修了しているかどうかは、一切関係ありません。総合職試験の内容も、学部生に不利にならない内容としています。

参考:課長補佐級以下の職員(新卒採用)の出身(令和7年4月1日時点)

学部:67%

ロースクール等の大学院:33%

近年の採用者数はどのくらいですか?また、年ごとに採用者数にばらつきがありますが、採用者数はどのように決定されるのですか?

近年の採用者数は、次のとおりです。

| 採用試験実施年 | 採用者数 | ||

|---|---|---|---|

| 男性 | 女性 | ||

| 令和6年 | 1 | 1 | |

| 令和5年 | 1 | 2 | |

| 令和4年 | 2 | 0 | |

| 令和3年 | 1 | 0 | |

| 令和2年 | 0 | 2 | |

採用試験に向けて、どのように準備をしたらよいですか?

法律について出題される試験では、基本的な法的知識を正確に理解しているかどうかに加え、その知識を基に自分の言葉で論理的に説明できるかどうかが問われますので、この点を踏まえて準備をしてほしいと思います。政策課題討議試験については、普段の法律の勉強を通して培われた法的な素養・思考方法を活用して検討してもらいますので、特別な準備は不要です。詳しくは「Q. 政策課題討議試験とは、どのような試験ですか?」を参照してください。

また、面接試験では、皆さんがこれまでどのような勉強や経験をして、何を学び、何を考えてきたかを聞きたいと考えています。これは、参議院法制局の仕事には、法律分野に限らない幅広い分野の知識や経験が必ず生きてくるからです。是非、学生時代に様々な勉強や経験をして、視野を広げるよう努め、その上で、なぜ参議院法制局で働きたいのかをしっかりと考えた上で、採用試験にチャレンジしてみてください。職員一同お待ちしています。

〔採用後のキャリア〕

大学等では、条文の書き方のようなものは勉強しませんでしたが、大丈夫でしょうか?

現職の職員の多くが、学生時代に、条文の書き方や法律案の立案の仕方についての知識があったわけではありません。業務に必要な知識は、入局後に、各種研修、OJT、自己研鑽の中で培っていきます。学生時代には、基礎的な法的知識と法的思考力の習得に努めていただくと良いと思います。

入局後は、どのようにキャリアを積んでいくことになりますか?

参議院法制局では、係員級、係長級、課長補佐級を経て、課長及び部長以上にキャリアアップしていきます。立法の内容の検討や条文の作成は、どのポジションの職員も、その職責に応じて携わることになります。これに加え、年次が上がるに連れて、徐々に、国会議員や議員秘書に説明を行ったり、関係省庁と調整したりするなどの対外的な役割を担うようになります。総合職としての採用者は少数精鋭ですので、採用後はこうしたステップアップが期待されています。

入局直後は、若手職員としてどのような仕事をすることになりますか?

参議院法制局では、4人前後の少人数の課で幅広い分野の法律を担当するため、若手のうちから、資料の収集や調査に加え、政策的・法律的な論点をまとめたり、条文のイメージを検討したりする作業も任せられ、課長を含めて課員全員で行う法的な議論に積極的に参加することを求められます。入局直後から、上司・先輩のサポートを受けつつ、課の戦力として仕事をしていくことになります。

入局後、どのような形で自分の能力を伸ばすことができますか?

基本的には、OJTにより、2、3年ごとに課を異動し、様々な分野の法律に触れ、国会議員からの多様な依頼に応える中で、必要な能力を身に付け、向上させていきます。

また、研修制度、国内・海外への出張や他機関への出向の機会も設けています。

参考:研修制度は、どのようなものが用意されていますか?

他機関への出向について教えてください。

国内・海外出張とは、どのようなものですか?

研修制度は、どのようなものが用意されていますか?

例えば、次の研修があります。

- 〇採用時研修:参議院法制局の職員として、また公務員としての基本的な事柄についてガイダンスを受ける研修です。当局独自の研修プログラム(法制執務基礎研修など)と参議院事務局主催の研修に参加する部分とで、2週間程度行われます。

- 〇立案研修:入局3年目までの職員を中心として構成される数人単位のグループで、経験豊富な先輩職員の指導の下、議員からの依頼を想定して、一連の立案作業のシミュレーションを行います。通常国会閉会後、3週間程度の期間で実施されます。

- 〇国内大学院への派遣研修:希望する若手職員には、公費で国内の大学院に留学する機会が設けられています。

- 〇メンタルヘルスやコミュニケーションに関する研修等:参議院事務局主催の研修で、入局1年目以降に受講します。

- 〇英語研修:参議院事務局主催の研修で、入局2年目の職員が参議院事務局の同期と共に受講します。

- 〇人事院主催の行政研修(課長補佐級・課長級)

他機関への出向について教えてください。

自らの視野を広げる機会として、中央省庁や参議院事務局への出向の機会を設けています。現在は、消費者庁、厚生労働省、参議院憲法審査会事務局に出向中の職員がいます。出向に関する意向については、個人の希望を伝える機会が設けられています。

国内・海外出張とは、どのようなものですか?

国内出張については、毎年1回、課単位で企画し、所管する法分野に関して社会的に課題となっている事項について、ヒアリング等を行います。直接現場に接し、地方の実情や法律が現場でどのように動いているのかなどを知ることができる貴重な機会となっており、その経験は職務に生かされています。

また、海外出張を行う機会も管理職になるまでに複数回設けており、諸外国の法制度に関して自らテーマを設定し、調査研究を行うことができます。

このほかにも、職務に関連するテーマについて有識者を招いて講演会を開催するなど、職員が見識を深めることのできる機会の確保に努めています。

〔勤務条件〕

参議院法制局の職員は国家公務員ですか?

国会職員という特別職の国家公務員です。

給与について教えてください。

給料は、中央省庁の国家公務員の総合職試験採用者と同等となります。それに加えて、地域手当、業務調整手当、通勤手当、住居手当、扶養手当、超過勤務手当のほか、ボーナスとして期末手当・勤勉手当が支給されます。

転勤はありますか?

出向等により一時的に勤務地を異にする場合はありますが、原則として引っ越しを伴う転勤はありません。そのため、長期的なスパンでライフプランを考えることができます。

勤務時間について教えてください。

勤務時間は午前9時から午後5時45分まで(フレックスタイム制あり)、休日は土曜・日曜・祝日・年末年始です。

休暇等について教えてください。

中央省庁の国家公務員と同様、年次休暇(年間20日。ただし、1年目(4月入局の場合)は15日)、病気休暇、特別休暇(夏季休暇、結婚休暇、産前休暇・産後休暇、配偶者出産休暇、看護休暇等)、介護休暇(6か月以内)があります。また、育児休業(子が満3歳になるまで)や育児短時間勤務(子が小学校に入学するまで)の制度があります。

福利厚生について教えてください。

福利厚生は、参議院事務局と合同で、参議院全体を単位として行われています。

宿舎については、参議院独自の宿舎として、独身寮や家族宿舎があるほか、各府省合同の公務員宿舎もあります。また、民間の賃貸住宅に居住する場合には、家賃の補助を受けることができます。

そのほか、職員は、参議院共済組合の組合員として、各種の福利厚生を受けられます。

〔勤務環境〕

残業は多いのでしょうか?

国会開会中は、残業が必要になるなど忙しい日もありますが、中央省庁における国会議員からの質疑通告待ちの待機による残業や予算当局からの呼出しに備えるための待機による残業のようなものはほとんどありません。また、閉会中は比較的業務が落ち着いていることが多いため、残業もあまりありません。その期間に長めの休暇を取得し、次国会に向けてリフレッシュする職員も多くいます。

仕事と生活のどちらも大切にする働き方はできますか?

参議院法制局では、中央省庁の国家公務員同様、職員の出産・育児を支える制度〔産前休暇・産後休暇、育児休業(子が3歳になるまで)、子の看護休暇(年5日又は10日)、育児短時間勤務(子が小学校に入学するまで)など〕が整備されています。性別にかかわらず、多くの職員がこれらの制度を利用しながら働いており、ここ10年間で結婚・出産・育児を契機として退職した職員はおりません。

また、フレックスタイム制やテレワークを導入しており、全ての職員がワークライフバランスの実現のために利用することができます。

- 〇女性職員の育児休業取得率:100%

男性職員の育児休業取得率:100%

男性職員の配偶者出産休暇又は育児参加のための休暇取得率:100%

※いずれも令和6年4月1日~令和7年3月31日

女性にとって、働きやすい職場ですか?

参議院法制局では、職員として活躍するに当たって性別は関係なく、女性職員が能力を十分に発揮して活躍することが重要だと考えており、女性であることによる配置や業務の偏り等は一切ないのはもちろんのこと、妊娠・出産・育児等の状況に応じ不安なく業務を継続できるよう十分に配慮しています。

管理職の女性職員も多く〔令和7年1月1日時点で管理職の職員の23.1%が女性〕、こうした先輩職員をモデルとして、若手の女性職員も安心してキャリアを積んでいくことができます。

- 〇女性職員の割合(令和7年1月1日時点):39.4%

※役職ごとの女性職員の割合

| 指定職 | 22.2% |

|---|---|

| 課長 | 23.5% |

| 課長補佐級 | 53.8% |

| 係長級 | 50.0% |

職場はどのような雰囲気なのですか?上司や先輩との関係についても教えてください。

- ・参議院法制局は、小所帯なので、幹部級の職員と新人職員との間でも日々会話があり、風通しのよい職場です。若手職員であっても、積極的に議論に参加できます。

- ・普段は和やかですが、集中して取り組むべきときには集中するというメリハリのついた雰囲気です。

- ・上司や先輩からは丁寧に指導を受けることができ、分からない点はすぐに質問できる雰囲気です。

〔業務説明会等〕

業務説明会ではどんなことが分かるのですか?

業務説明会では、当局の一般的な職務内容のほか、キャリアパス、実際の立案経験、採用試験等についての情報を提供しています。あわせて、職場見学も行いますので、リアルな職場の雰囲気も感じていただけると思います。

参考:業務説明会の予定

個別相談/OB・OG訪問は受け付けていますか?

対面・オンラインにて受け付けています。業務説明会への参加が難しい方はもちろん、職員とざっくばらんに話したい方にもおすすめです。対応する職員の希望(年次、性別、同じ大学のOB・OG等)についても、可能な限り対応いたします。御希望の方は、メールにて御連絡ください。

参考:個別相談/OB・OG訪問

法案作成実習プログラム(旧インターンシップ)とは何ですか?

大学生・大学院生を対象に開催しているイベントで、関係法令の調査、法政策の形成、条文化といった議員立法の立案業務を擬似的かつ実践的に経験することができます。

課題に対し、職員の指導の下、グループ内での議論と個人での調査・作業を織り交ぜながら、最終的には実習生一人一人が条文を起案していきます。

業務説明会・個別相談/OB・OG訪問・法案作成実習プログラムへの参加は、採用と関係がありますか?

これらのイベントは、広報活動やキャリア形成支援の一環として開催するものであり、参加したか否かによって、採用の有無が左右されることはありません。

もっとも、これらのイベントは、参議院法制局の職務や職場の雰囲気を皆さんに知っていただく良い機会ですので、是非御参加ください。

職員一同、お待ちしています。